社会学部社会学科3年の佐久間冴生さんにインタビュー

社会学科 佐久間 冴生

2025/04/12

在学生

OVERVIEW

社会学部社会学科3年の佐久間冴生さんに、立教大学での学びについて語っていただきました。

国際協力に関する仕事に就くため、全力を注いだ3年間

途上国の貧困や日本の格差について知りたい

私は、以前から階層や格差の問題に関心がありました。きっかけは、高校3年生のときに、日本における格差や貧困についてのドキュメンタリー映像を見たことからです。自分は恵まれた環境で育ってきたので、貧困や格差で苦しむような人々との環境の違いに衝撃を受け、その差はなぜ生まれるのかを考えるようになりました。その後、関連する本を読んで得たことから、階層や格差の問題は経済的・政治的・社会的要因などさまざまな事象が複雑に絡んでいることがわかってきました。

大学進学にあたり、社会学部であれば、経済や政治を含めた社会に関することを幅広く学べて、多角的な視点で階層や格差を学ぶことができると思い、立教大学を選びました。視野を広げて国際協力や貧しい地域の発展・開発についても触れたいと思いました。

また立教大学には、全学共通科目の中で展開している「立教サービスラーニング(RSL)」があることを知りました。この科目は「世界・社会・隣人」と実際に交わりながら行われる新しい「学修」スタイルで、社会で起きるさまざまな課題を題材とした体験学習を行います。このRSLも含めて、座学だけでは得られない経験や気づきが得られることを期待して、社会学部社会学科を選びました。

今、RSLで「シチズンシップを考える」というテーマの授業に参加しています。複数回行われる授業のうち、数回は現役の高校生も交流授業として参加し、ともに自分たちに何ができるのか意見交換をしていっしょに考え、有意義な時間を過ごしています。

大学進学にあたり、社会学部であれば、経済や政治を含めた社会に関することを幅広く学べて、多角的な視点で階層や格差を学ぶことができると思い、立教大学を選びました。視野を広げて国際協力や貧しい地域の発展・開発についても触れたいと思いました。

また立教大学には、全学共通科目の中で展開している「立教サービスラーニング(RSL)」があることを知りました。この科目は「世界・社会・隣人」と実際に交わりながら行われる新しい「学修」スタイルで、社会で起きるさまざまな課題を題材とした体験学習を行います。このRSLも含めて、座学だけでは得られない経験や気づきが得られることを期待して、社会学部社会学科を選びました。

今、RSLで「シチズンシップを考える」というテーマの授業に参加しています。複数回行われる授業のうち、数回は現役の高校生も交流授業として参加し、ともに自分たちに何ができるのか意見交換をしていっしょに考え、有意義な時間を過ごしています。

貧困や抑圧、差別など目には見えないことも「暴力」

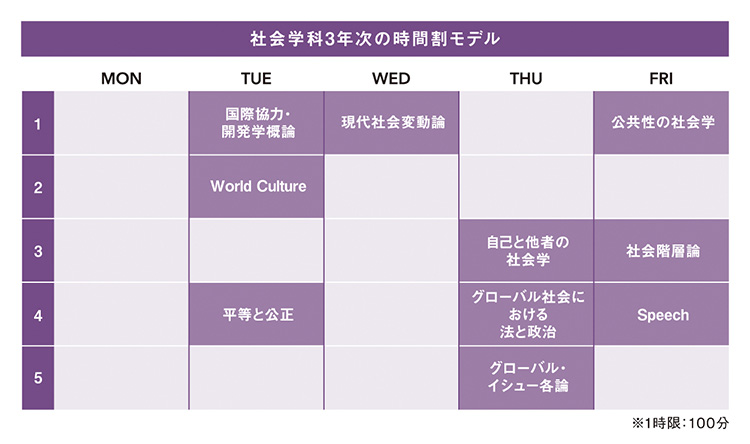

入学以来、私は国際協力の仕事に就くため役立つもの、そして日本の格差に関することのふたつの軸を持って、履修してきました。1年次の「人間の安全保障とNGO」はまさに、私がやりたかった内容でしたし、自分が知らなかった国際協力において度々とり上げられる「暴力」ついて学術的に知ることができたので、とても印象に残っています。

この授業では人間の安全保障の概念をもとに、テロや紛争、貧困などの暴力について、詳細に学びました。その中で、ヨハン・ガルトゥングが提唱した構造的暴力の概念を知りました。それまで実際に殴ったりする行為を「暴力」ととらえていた私は、貧困や抑圧、差別など目には見えないことも「暴力」なのだということを知り、それがとても衝撃的でした。

この授業を受けたあとも、国際協力や階層・貧困に関する授業を多くとってきましたが、その中で出てくる事柄にヨハン・ガルトゥングが提唱した暴力の概念を当てはめると、その重大さや深刻さを理解しやすくなり、結果的に授業内容の理解を深めやすくなったと思っています。また、この授業でとり扱われた紛争に関するトピックが印象的で、国際協力の中でも紛争にフォーカスを当てて学びたいという姿勢が強くなりました。

この授業では人間の安全保障の概念をもとに、テロや紛争、貧困などの暴力について、詳細に学びました。その中で、ヨハン・ガルトゥングが提唱した構造的暴力の概念を知りました。それまで実際に殴ったりする行為を「暴力」ととらえていた私は、貧困や抑圧、差別など目には見えないことも「暴力」なのだということを知り、それがとても衝撃的でした。

この授業を受けたあとも、国際協力や階層・貧困に関する授業を多くとってきましたが、その中で出てくる事柄にヨハン・ガルトゥングが提唱した暴力の概念を当てはめると、その重大さや深刻さを理解しやすくなり、結果的に授業内容の理解を深めやすくなったと思っています。また、この授業でとり扱われた紛争に関するトピックが印象的で、国際協力の中でも紛争にフォーカスを当てて学びたいという姿勢が強くなりました。

計量社会学に出会えた「社会調査法3」

2年次の「社会調査法3」における最後の課題は、計量社会学に興味を持つきっかけになりました。この課題で、学歴が高い人ほど生活保護の受給に対して恥ずかしいという意識をもつのではないか、という仮説をもとに自分なりにデータ分析を行いました。

しかし、そこで得られた結果は、自分の立てた仮説の逆を示したのです。そのとき、理由の詳細まではわかりませんでしたが、その経験からデータ分析の面白さを知ることができました。調査データを分析するとはどういうことなのか、その基本を身につけられたと思っています。

今は計量社会学、データ社会学、階層・階級・移動を研究テーマとする三輪ゼミに所属し、統計分析ソフトSPSSを用いて、主に社会階層に関する、教育機会格差や雇用形態による所得格差など、さまざまな階層や格差に関する事柄の関連を研究しています。

計量社会学の面白さは、すべて数字が示してくれるので根拠がしっかりとしています。たとえ、自分が立てた仮説と結果が反対になったとしても、なぜそうなったのかを考えることもまた興味深いなと思いました。データを扱う計量社会学は、データさえあれば、幅広くいろいろなことを調査することができます。テーマから枝分かれする関連データからも読みとれることがあるので、広がりがあり、やっていて楽しいですね。卒論を見据えたゼミ論文では「正規雇用から非正規雇用に移動するのは、どのような属性を持った人なのか」をテーマに分析を行う予定です。

しかし、そこで得られた結果は、自分の立てた仮説の逆を示したのです。そのとき、理由の詳細まではわかりませんでしたが、その経験からデータ分析の面白さを知ることができました。調査データを分析するとはどういうことなのか、その基本を身につけられたと思っています。

今は計量社会学、データ社会学、階層・階級・移動を研究テーマとする三輪ゼミに所属し、統計分析ソフトSPSSを用いて、主に社会階層に関する、教育機会格差や雇用形態による所得格差など、さまざまな階層や格差に関する事柄の関連を研究しています。

計量社会学の面白さは、すべて数字が示してくれるので根拠がしっかりとしています。たとえ、自分が立てた仮説と結果が反対になったとしても、なぜそうなったのかを考えることもまた興味深いなと思いました。データを扱う計量社会学は、データさえあれば、幅広くいろいろなことを調査することができます。テーマから枝分かれする関連データからも読みとれることがあるので、広がりがあり、やっていて楽しいですね。卒論を見据えたゼミ論文では「正規雇用から非正規雇用に移動するのは、どのような属性を持った人なのか」をテーマに分析を行う予定です。

目標のために必要な英語力やパソコンスキルを身につけた

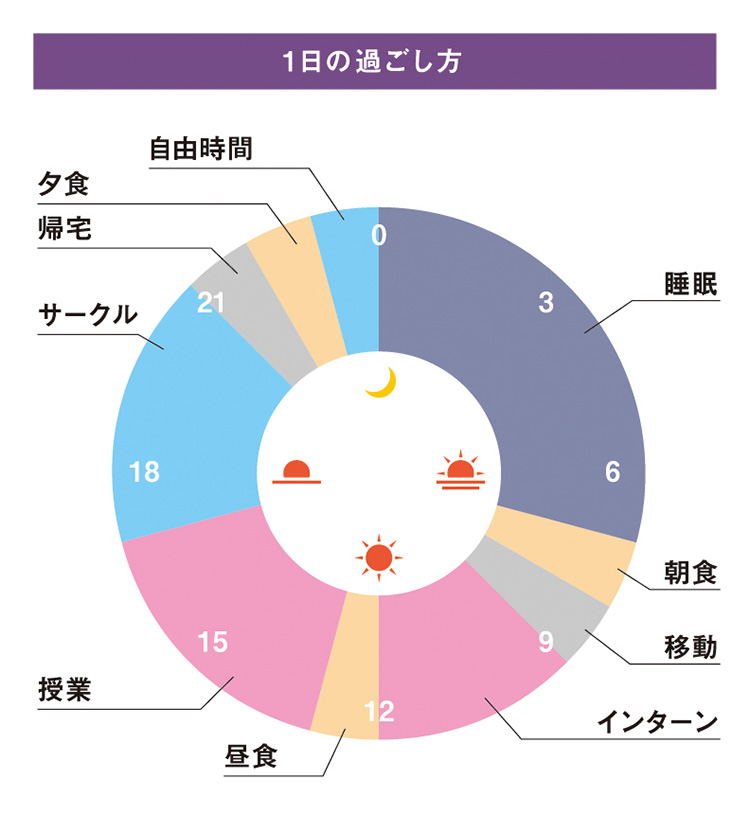

私は、幼稚園のころから英語に触れる生活をしており、中学高校もイギリスの学校でした。国際協力に関わる仕事に就きたいと考えていることもあって、サークルはイングリッシュ・スピーキング・ソサエティ(ESS)に所属し、スピーチの部門で活動しています。

週3回、1回4時間の活動で、各大学が主催するスピーチ大会に出場し、上位入賞を目指しています。活動時間は長いですが、その分メンバー同士の仲が深まり、大学生活に不可欠な仲間に恵まれました。授業やバイトで疲れたときでも、サークルで友人と話したり活動したりすることで、気分がリフレッシュされます。それが楽しいのはもちろんですが、このコミュニティにいると居心地がよいですね。英語の科目もたくさん履修していることもあり、イギリス生活時代の英語力を維持しながら、さらに英語の文献が深く理解できるようにもなりました。

自分の目標ははっきりしていたので、そのためにできることは何でもやろうと、長期インターンにも挑戦しました。本当は、国際協力を行うNGOでインターンをやりたかったのですが、わりとハードルが高く「メディア運用経験1年以上」などの条件がついていたのを見て、それなら「そのキャリアを積まなければ」と思い、外部の求人サイトから応募をして、ベンチャーの広告代理店で1年半、インターンを経験しました。オウンドメディア(Owned Media)と呼ばれる企業が運営する情報発信メディアに、広告業界に関する記事を載せる仕事で、パソコンやパワーポイントのスキルはかなりアップしました。

3年次も終わろうとする今、国際協力に関わる仕事について具体的に考えたとき、NGO以外にも幅広くたくさんの職種があることがわかり、それが悩みになりました。建設業界であればインフラの整備、商社であれば現地の人の生活改善に貢献する仕事など、さまざまなアプローチがあるため、将来どのような形で国際協力に関わっていきたいのか迷ったのです。ですから、来年はボランティア活動のためアフリカのモザンビークへ行くことにしました。実際のフィールドで、国際協力とは何かをこの目で確かめ、自分が将来やりたいことを具体化したいと考えています。

この3年間で、私は社会学部の授業で階層や格差の分野を、主に全学共通科目の授業で国際協力や開発の分野を学んできました。どちらの分野でも関連する授業が紹介されていたり、全学共通科目においてはグローバル教養副専攻の国際協力人材育成コースの科目が提示されていたりします。そのため、ひとつの視点で1ターム学んでその分野は終わりではなく、その分野を多角的な視点で4年間探求できる環境がありました。また、とるべき科目の参考となるものがあることも、知識がまだ充分ではない私にとっては履修決めにおいて重要であり、分野の探求に欠かせないものでした。

学びのほかにも、サークルや部活に力を入れたり、友人たちと芝生でピクニックなど、目標に向かいながらもメリハリのある学生生活を送ることができたのは、立教大学社会学部だからできたことだと思っています。

週3回、1回4時間の活動で、各大学が主催するスピーチ大会に出場し、上位入賞を目指しています。活動時間は長いですが、その分メンバー同士の仲が深まり、大学生活に不可欠な仲間に恵まれました。授業やバイトで疲れたときでも、サークルで友人と話したり活動したりすることで、気分がリフレッシュされます。それが楽しいのはもちろんですが、このコミュニティにいると居心地がよいですね。英語の科目もたくさん履修していることもあり、イギリス生活時代の英語力を維持しながら、さらに英語の文献が深く理解できるようにもなりました。

自分の目標ははっきりしていたので、そのためにできることは何でもやろうと、長期インターンにも挑戦しました。本当は、国際協力を行うNGOでインターンをやりたかったのですが、わりとハードルが高く「メディア運用経験1年以上」などの条件がついていたのを見て、それなら「そのキャリアを積まなければ」と思い、外部の求人サイトから応募をして、ベンチャーの広告代理店で1年半、インターンを経験しました。オウンドメディア(Owned Media)と呼ばれる企業が運営する情報発信メディアに、広告業界に関する記事を載せる仕事で、パソコンやパワーポイントのスキルはかなりアップしました。

3年次も終わろうとする今、国際協力に関わる仕事について具体的に考えたとき、NGO以外にも幅広くたくさんの職種があることがわかり、それが悩みになりました。建設業界であればインフラの整備、商社であれば現地の人の生活改善に貢献する仕事など、さまざまなアプローチがあるため、将来どのような形で国際協力に関わっていきたいのか迷ったのです。ですから、来年はボランティア活動のためアフリカのモザンビークへ行くことにしました。実際のフィールドで、国際協力とは何かをこの目で確かめ、自分が将来やりたいことを具体化したいと考えています。

この3年間で、私は社会学部の授業で階層や格差の分野を、主に全学共通科目の授業で国際協力や開発の分野を学んできました。どちらの分野でも関連する授業が紹介されていたり、全学共通科目においてはグローバル教養副専攻の国際協力人材育成コースの科目が提示されていたりします。そのため、ひとつの視点で1ターム学んでその分野は終わりではなく、その分野を多角的な視点で4年間探求できる環境がありました。また、とるべき科目の参考となるものがあることも、知識がまだ充分ではない私にとっては履修決めにおいて重要であり、分野の探求に欠かせないものでした。

学びのほかにも、サークルや部活に力を入れたり、友人たちと芝生でピクニックなど、目標に向かいながらもメリハリのある学生生活を送ることができたのは、立教大学社会学部だからできたことだと思っています。

私のお気に入り授業:開発・発展の社会学

国際協力の仕事に就くことを目標としています。その上で、開発を中心に扱うこの授業は、途上国の開発課題や、日本の支援状況、海外事例などさまざまなことを学ぶことができました。以降の関連授業でも、ここで学んだ内容とのつながりもあり、役立ちました。開発の分野を学ぶにあたり基礎を築いた授業でした。

関心のある単語をシラバスで検索し、出てきた科目をすぺて見て選びました。自分の関心である国際協力や 階層・格差に関する授業だけでは、せっかく社会学部で幅広い学問を学べるのにもったいないと、それ以外の授業も履修しましたが、やはり興味分野を多く履修しがちな点は留意する必要がありますね。