社会学部国際社会コース(メディア社会学科所属)3年の小林柊子さんにインタビュー

国際社会コース 小林冬子

2025/04/20

在学生

OVERVIEW

社会学部国際社会コース(メディア社会学科所属)3年の小林柊子さんに、立教大学での学びについて語っていただきました。

派遣留学し、卒業後はアメリカの大学院に進学し夢を叶えたい

人生の進路を決めた「人間の安全保障とNGO」

私は将来、戦争報道に特化したジャーナリストになりたいと考えています。4年次の夏から約1年間、派遣留学でアメリカの大学に留学することになりましたが、そこで国際問題や報道のあり方を学び、日本とは異なる視点から今までの学びを問い直したいと考えています。そして、立教大学卒業後は留学先の大学院に進学し、自身の専攻分野をより専門的に学びたいと考えています。

もともと、SNSの偏向報道に関心があり、将来はメディア関係の仕事に携わりたいとは思っていましたが、2年次で国際社会コースに変更して英語力を高め、卒論でイスラエルとパレスチナ問題を書くことになるとは、入学時には想像もしていませんでした。

私がジャーナリストになりたいと思ったきっかけの授業は、2年次の「人間の安全保障とNGO」でした。日本のニュースでは決して報道されない、紛争下における一般市民たちの悲痛な叫びが撮られた、視聴するのも心が痛いビデオ教材は衝撃でした。私が知らない間に、私と同じ女性、そして子どもたちが苦しんでいることを知り、自身がいかに無知であったかを思い知らされました。

何の力もない自分が、どうしたら彼らを助けることができるのかを深く考えさせられる授業でした。また、担当の先生は国連で働いた経験があり、現地での経験談を聞くことができ、とても貴重な体験でした。この授業の履修当時、まさにあの2023年10月、パレスチナ自治区のイスラム組織ハマスがイスラエルに奇襲攻撃を行ったばかりでした。これを受けてイスラエルはハマスの拠点であるガザ地区に報復攻撃を行ったことで、イスラエル・パレスチナ問題が深刻化していました。この授業でもイスラエル・パレスチナ問題についてとり扱っていましたが、私が普段視聴する日本の報道内容は、授業で見聞きした事実とは異なる内容を報道しており不信感を抱きました。報道されない部分、真実を知りたいという気持ちが強くなり、実際に現地に行き、自分の目で見て自分の言葉で伝えたい、という気持ちがしだいに高まっていきました。

もともと、SNSの偏向報道に関心があり、将来はメディア関係の仕事に携わりたいとは思っていましたが、2年次で国際社会コースに変更して英語力を高め、卒論でイスラエルとパレスチナ問題を書くことになるとは、入学時には想像もしていませんでした。

私がジャーナリストになりたいと思ったきっかけの授業は、2年次の「人間の安全保障とNGO」でした。日本のニュースでは決して報道されない、紛争下における一般市民たちの悲痛な叫びが撮られた、視聴するのも心が痛いビデオ教材は衝撃でした。私が知らない間に、私と同じ女性、そして子どもたちが苦しんでいることを知り、自身がいかに無知であったかを思い知らされました。

何の力もない自分が、どうしたら彼らを助けることができるのかを深く考えさせられる授業でした。また、担当の先生は国連で働いた経験があり、現地での経験談を聞くことができ、とても貴重な体験でした。この授業の履修当時、まさにあの2023年10月、パレスチナ自治区のイスラム組織ハマスがイスラエルに奇襲攻撃を行ったばかりでした。これを受けてイスラエルはハマスの拠点であるガザ地区に報復攻撃を行ったことで、イスラエル・パレスチナ問題が深刻化していました。この授業でもイスラエル・パレスチナ問題についてとり扱っていましたが、私が普段視聴する日本の報道内容は、授業で見聞きした事実とは異なる内容を報道しており不信感を抱きました。報道されない部分、真実を知りたいという気持ちが強くなり、実際に現地に行き、自分の目で見て自分の言葉で伝えたい、という気持ちがしだいに高まっていきました。

ゼミの先生のサポートのもと、卒論のテーマの焦点を絞っていった

そのような経緯から、のちに手がける卒論のテーマはイスラエルとガザ地区を扱う前提で、2年次のゼミを検討しました。その結果、国際問題をとり扱う黄先生のゼミに決めました。

今は、プレ卒論の途中ですが、テーマは「エドワード・サイードの『イスラム報道』と報道に関する記事のバイアス分析:イスラエル・パレスチナ問題をめぐる国際報道の比較」です。

パレスチナ系アメリカ人の文学研究者である、エドワード・サイードの『イスラム報道』を理論的枠組みとして用いて、イスラエル・パレスチナ問題における国際報道のバイアスを分析し、その報道が国際世論や外交政策に与える影響を明らかにすることを目的とする研究です。

具体的には、一昨年10月にハマスのイスラエルに対する攻撃があり、イスラエルが報復を行ったその日の記事を集め、イスラエルにおける国内の報道とパレステチナにおける国内の報道を比較、分析します。例えば、記事中にイスラエルがハマスに対して「テロリスト」という単語を何回使ったかを数えるなどです。結論としては、偏向報道の実態を浮き彫りにして、公正な報道をするにはどうしたらよいかまで持っていきたいです。

卒論では、国際問題の報道についてやりたい、ということはすぐに決まったのですが、内容が膨大過ぎて、黄先生からアドバイスをいただき、範囲を狭めてイスラエルとガザ地区に焦点を当てようということになりました。エドワード・サイードの本をすすめてくださったのも、黄先生です。

今は、プレ卒論の途中ですが、テーマは「エドワード・サイードの『イスラム報道』と報道に関する記事のバイアス分析:イスラエル・パレスチナ問題をめぐる国際報道の比較」です。

パレスチナ系アメリカ人の文学研究者である、エドワード・サイードの『イスラム報道』を理論的枠組みとして用いて、イスラエル・パレスチナ問題における国際報道のバイアスを分析し、その報道が国際世論や外交政策に与える影響を明らかにすることを目的とする研究です。

具体的には、一昨年10月にハマスのイスラエルに対する攻撃があり、イスラエルが報復を行ったその日の記事を集め、イスラエルにおける国内の報道とパレステチナにおける国内の報道を比較、分析します。例えば、記事中にイスラエルがハマスに対して「テロリスト」という単語を何回使ったかを数えるなどです。結論としては、偏向報道の実態を浮き彫りにして、公正な報道をするにはどうしたらよいかまで持っていきたいです。

卒論では、国際問題の報道についてやりたい、ということはすぐに決まったのですが、内容が膨大過ぎて、黄先生からアドバイスをいただき、範囲を狭めてイスラエルとガザ地区に焦点を当てようということになりました。エドワード・サイードの本をすすめてくださったのも、黄先生です。

英語や国際的視点を育くんでくれた国際社会コース

実は、4年次からのアメリカへの派遣留学(交換留学)も、黄先生にずいぶんと助けていただきました。学費がかからない派遣留学は、選考制でした。それまで2回選考に落ちてしまい、諦めかけていたとき黄先生が励ましてくださり、さまざまな観点からのアドバイスなどご指導いただいたおかげで、再チャレンジすることができ、3度目の正直で合格しました。自費での留学はとても難しかったので、私の人生を変えてくださった先生です。

メディア社会学科に入学したときに、国際社会コースのことは知りませんでした。国際社会コースを選択したのは、必修時の英語クラスの友人たちの影響も大きかったですね。私は、入学時に受けるTOIECの試験が結構よい点数で上のクラスでした。そのクラスの学生たちは、すでに英語が話せたり、外国籍の学生だったり、留学希望者も多くておもしろかったのです。人数が少ないのでみんなが仲良く、外国に行きたい気持ちを強くさせたのはそのクラスの影響もありました。そして、いろいろと学んでいくうちに国際的な分野に興味を持ったことで英語を重点的にやらなければと思い、国際社会コースに変更しました。先生も含めて、留学に対して海外事情に詳しい友人たちも、親身になって相談にのってくれました。

私はもともと、外国の文化に触れることがとても好きでした。言葉が分からなくても、聞くだけでその国の文化を感じとれる音楽がとくに好きでした。ですから英語の授業はたくさんとっていました。そしてラテンアメリカの音楽も大好きだったので、1年次に第2外国語でスペイン語も履修しました。私はスペインのアパレルブランドでアルバイトをしており、そこで学んだばかりのスペイン語を使って、外国人のお客さんに話かけてみると「あなたのスペイン語はとても素晴らしい。学ぶのを続けてください」と言われました。慣れないスペイン語が外国人に伝わったことと、その人に褒められたことがとてもうれしかったのが、1年次の思い出です。

話は英語に戻りますが、アメリカの大学では国際関係とジャーナリズムのふたつを専攻する予定です。大学卒業後は留学先の大学院に進学したいと考えているので、海外での大学院進学のための情報収集を行い、またそれに必要なIELTSなどの資格取得のために英語の勉強を続けていきたいと考えています。今から英語のニュースを読んでいます。といっても戦争や紛争に分野は限られていますが(笑)。

メディア社会学科に入学したときに、国際社会コースのことは知りませんでした。国際社会コースを選択したのは、必修時の英語クラスの友人たちの影響も大きかったですね。私は、入学時に受けるTOIECの試験が結構よい点数で上のクラスでした。そのクラスの学生たちは、すでに英語が話せたり、外国籍の学生だったり、留学希望者も多くておもしろかったのです。人数が少ないのでみんなが仲良く、外国に行きたい気持ちを強くさせたのはそのクラスの影響もありました。そして、いろいろと学んでいくうちに国際的な分野に興味を持ったことで英語を重点的にやらなければと思い、国際社会コースに変更しました。先生も含めて、留学に対して海外事情に詳しい友人たちも、親身になって相談にのってくれました。

私はもともと、外国の文化に触れることがとても好きでした。言葉が分からなくても、聞くだけでその国の文化を感じとれる音楽がとくに好きでした。ですから英語の授業はたくさんとっていました。そしてラテンアメリカの音楽も大好きだったので、1年次に第2外国語でスペイン語も履修しました。私はスペインのアパレルブランドでアルバイトをしており、そこで学んだばかりのスペイン語を使って、外国人のお客さんに話かけてみると「あなたのスペイン語はとても素晴らしい。学ぶのを続けてください」と言われました。慣れないスペイン語が外国人に伝わったことと、その人に褒められたことがとてもうれしかったのが、1年次の思い出です。

話は英語に戻りますが、アメリカの大学では国際関係とジャーナリズムのふたつを専攻する予定です。大学卒業後は留学先の大学院に進学したいと考えているので、海外での大学院進学のための情報収集を行い、またそれに必要なIELTSなどの資格取得のために英語の勉強を続けていきたいと考えています。今から英語のニュースを読んでいます。といっても戦争や紛争に分野は限られていますが(笑)。

進むべき道を見つけることができた3年間

現在は、SNSが普及していて誰でも情報が発信できるようになりました。しかし私はジャーナリストとして、今、苦しんでいる人たちの存在をそのまま世界に報道したいです。できるだけ多くの人々に、日本語だけではなく英語でも発信できるようなジャーナリストになりたいですね。現地のありのまま、真実を伝えるためには、土地や国やその人たちを理解することがとても大切だと思います。報道とは言葉なので、言葉の勉強はとても重要です。

なぜ、このような報復や復讐をくり返し、長い期間、戦争が続いているのかを知りたいですし、これが止められるだろうか?という疑問もあります。将来、報道機関に所属してどこかの国に派遣されるのか、フリーのジャーナリストか、どちらでもこだわりはないです。ただ、どのような権力に逆らってでもやりたいという強い気持ちがあります。

この3年間、途上国を開発・発展させるために、自身で解決策を考えた「開発・発展の社会学」。また、私が今まで当たり前だと感じていた、「女性(あるいは男性)は〜であるべき」という考え方を覆された「人権思想の根源」など、幅広い分野の授業から創造的な問題解決能力や批判的思考を養うことができ、自身を成長させることができました。これは立教大学社会学部の、多様な視点を持つ教授陣のおかげです。そして、分からないことがあれば助けてくれる友人たちにも恵まれました。私の大学生活は、たくさんの人々の大きなサポートがあって、進むべき道を見つけることができた有意義な時間でした。

なぜ、このような報復や復讐をくり返し、長い期間、戦争が続いているのかを知りたいですし、これが止められるだろうか?という疑問もあります。将来、報道機関に所属してどこかの国に派遣されるのか、フリーのジャーナリストか、どちらでもこだわりはないです。ただ、どのような権力に逆らってでもやりたいという強い気持ちがあります。

この3年間、途上国を開発・発展させるために、自身で解決策を考えた「開発・発展の社会学」。また、私が今まで当たり前だと感じていた、「女性(あるいは男性)は〜であるべき」という考え方を覆された「人権思想の根源」など、幅広い分野の授業から創造的な問題解決能力や批判的思考を養うことができ、自身を成長させることができました。これは立教大学社会学部の、多様な視点を持つ教授陣のおかげです。そして、分からないことがあれば助けてくれる友人たちにも恵まれました。私の大学生活は、たくさんの人々の大きなサポートがあって、進むべき道を見つけることができた有意義な時間でした。

私のお気に入り授業:人権思想の根源

LGBTQなどにおけるマイノリティの人々の生きづらさに焦点をあて、教育学のあり方をもう一度問い直す授業です。私が今まで当たり前だと感じていた「女性(あるいは男性)は〜であるべき」という考え方を覆されました。自身が無意識のうちに偏見を持っていたのだと、知ることができた授業でした。

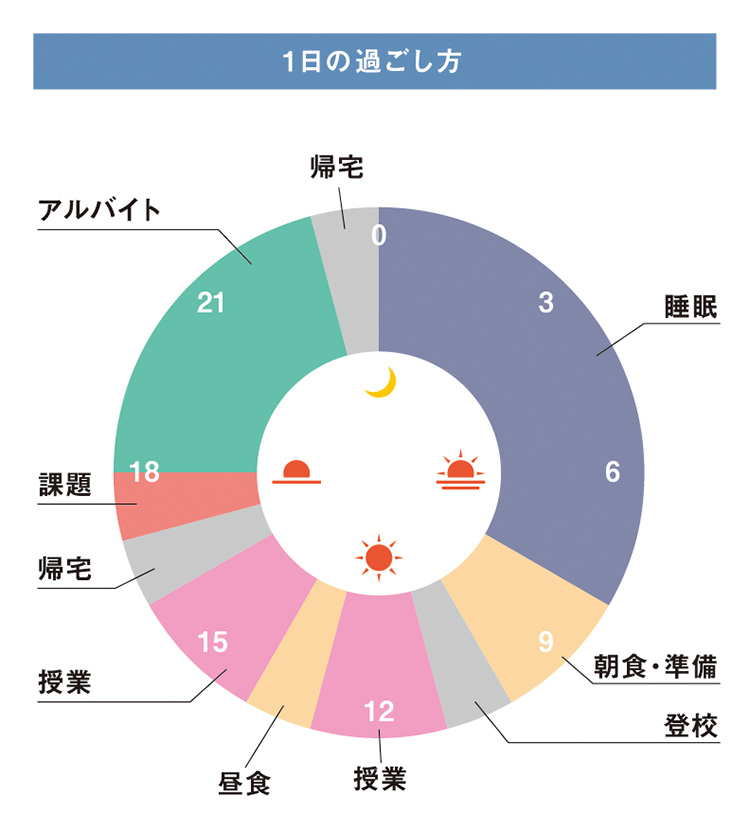

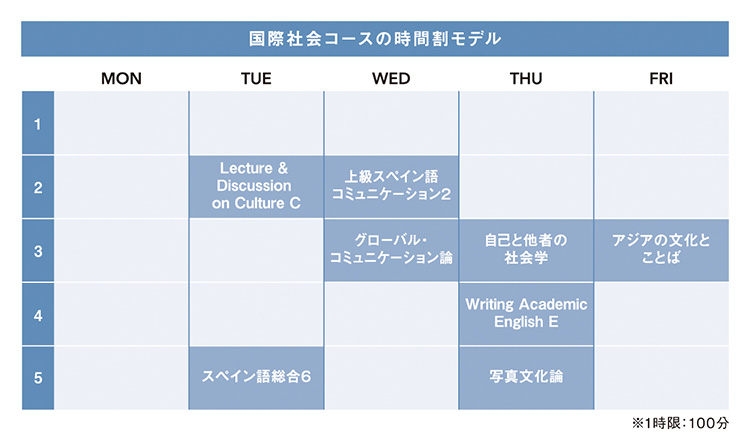

1日に受ける授業は1〜3コマと少しずつ入れて、全休をつくるように工夫し、アルバイトや自身の課題にも集中できる時間を捻出しました。1年次の早い段階に、必修科目や選択必修をできるだけとっておくと、3年次、4年次に比較的自由に時間割が組めると思います。