社会学部社会学科2年の薮田有以子さんにインタビュー

社会学科 薮田有以子

2025/04/13

在学生

OVERVIEW

社会学部社会学科2年の薮田有以子さんに、立教大学での学びについて語っていただきました。

学生それぞれの学びを、自由に組み合わせてデザインできる社会学部

興味関心の根本は、小学生のときの出来事

私は以前から、ジェンダーやセクシュアルマイノリティが関係する社会問題と、それに対する人々の意識のあり方に関心があり、とりわけ日本の社会問題に対する「当事者意識」の低さに疑問を感じていました。このテーマを中学高校でそれぞれ卒業研究や自由研究という形にしていく中で、インタビューやアンケートなどの社会調査に関心を持っていったことが、社会学部に決めた理由です。

その原点にさかのぼると、小学生のころです。私はそのころ髪が短く、服装もボーイッシュだったので、よく男の子に間違えられていました。ある日何気なく女子トイレに行くと「キャーッ」と驚かれたことがありました。自分がそのスタイルがいちばん自然で、心地よいからそうしていただけでしたが、トイレで驚かれたことに正直、傷つきました。その気持ちを抱えたままにしていたのがつらかったのか、担任の先生にそのことを話すと、先生は「ゆいちゃんはゆいちゃんなのにね。何も変わらないのにね」と言ってくださいました。私が傷ついたことを受け止めてもらい、うれしくてホッとしましたし「私は私。自分が変わらなくてもいいのだ」と思うことができました。

自分がどう見られるか、自分に何を求められるのかということを意識したこの体験が根本にあり、私はジェンダーにこだわるようになりました。女の子が女の子っぽい服装をしていないことで、排除される世界がおかしいのではないかと。中学生のときに、同性婚の本に出会ったことも大きかったです。「その人の権利を守ろう」というのが軸にはあると思いますが「自分の当たり前が、当たり前として社会に認められたいよね」という自分の中のテーマが、たまたま性=ジェンダーにまつわることでした。ここが私の原点です。

ですから、大学で研究を行う中で、セクシュアルマイノリティやジェンダー規範に対して、まわりの人がどのようなイメージを持っているのか、それらの社会問題や差別に対してどのような意識を持っているのかを「社会調査」という、インタビューや対話の中からひも解いていければいいなと思いました。

その原点にさかのぼると、小学生のころです。私はそのころ髪が短く、服装もボーイッシュだったので、よく男の子に間違えられていました。ある日何気なく女子トイレに行くと「キャーッ」と驚かれたことがありました。自分がそのスタイルがいちばん自然で、心地よいからそうしていただけでしたが、トイレで驚かれたことに正直、傷つきました。その気持ちを抱えたままにしていたのがつらかったのか、担任の先生にそのことを話すと、先生は「ゆいちゃんはゆいちゃんなのにね。何も変わらないのにね」と言ってくださいました。私が傷ついたことを受け止めてもらい、うれしくてホッとしましたし「私は私。自分が変わらなくてもいいのだ」と思うことができました。

自分がどう見られるか、自分に何を求められるのかということを意識したこの体験が根本にあり、私はジェンダーにこだわるようになりました。女の子が女の子っぽい服装をしていないことで、排除される世界がおかしいのではないかと。中学生のときに、同性婚の本に出会ったことも大きかったです。「その人の権利を守ろう」というのが軸にはあると思いますが「自分の当たり前が、当たり前として社会に認められたいよね」という自分の中のテーマが、たまたま性=ジェンダーにまつわることでした。ここが私の原点です。

ですから、大学で研究を行う中で、セクシュアルマイノリティやジェンダー規範に対して、まわりの人がどのようなイメージを持っているのか、それらの社会問題や差別に対してどのような意識を持っているのかを「社会調査」という、インタビューや対話の中からひも解いていければいいなと思いました。

駅のホームの音響について、グループで社会調査を行う

1年次、初めての社会調査を行った少人数ゼミ演習「基礎演習」は、とても印象に残っています。20人弱の学生たちと「音響社会学」を専門にしている先生のもと、グループ研究を行いました。「音響社会学」は初めての分野でしたが、春学期に「社会調査法1」や「社会学原論」で学んだ知識を道具へと昇華できました。

テーマは池袋駅ホームの音響で、アンケートは学部生100名くらいに出しました。発車メロディが重要であることはわかったのですが、ヘッドフォンやイヤフォンをつけている人が圧倒的に多く、視覚的情報や振動を利用することも大切ではないか。しかし、視覚障害を持った人にとって聴覚情報は必須なので、多様な方法を使って通知することが、より多くの人が使いやすくなるね、という結果に辿り着きました。

入学当初からジェンダーや障害、マイノリティに関する授業ばかりとっていたので、初めて音響社会学という分野に出会い、自分が毎日利用する池袋駅の中に、社会学があったのかという新たな発見がありました。またこの授業は学科混同で、ランダムに振り分けられたグループだったので、それぞれの関心が異なる者同士の集まりでした。協同作業を行うときに、他者が自分と違う「当たり前」の上で生活していることをあらためて意識しましたし「自分の当たり前を疑う」という社会学の面白さと難しさにぶつかった経験でした。

テーマは池袋駅ホームの音響で、アンケートは学部生100名くらいに出しました。発車メロディが重要であることはわかったのですが、ヘッドフォンやイヤフォンをつけている人が圧倒的に多く、視覚的情報や振動を利用することも大切ではないか。しかし、視覚障害を持った人にとって聴覚情報は必須なので、多様な方法を使って通知することが、より多くの人が使いやすくなるね、という結果に辿り着きました。

入学当初からジェンダーや障害、マイノリティに関する授業ばかりとっていたので、初めて音響社会学という分野に出会い、自分が毎日利用する池袋駅の中に、社会学があったのかという新たな発見がありました。またこの授業は学科混同で、ランダムに振り分けられたグループだったので、それぞれの関心が異なる者同士の集まりでした。協同作業を行うときに、他者が自分と違う「当たり前」の上で生活していることをあらためて意識しましたし「自分の当たり前を疑う」という社会学の面白さと難しさにぶつかった経験でした。

「近代日本社会と人権」を学び、自分に何ができるのかを突きつけられる

2年次の全学共通カリキュラム「近代日本社会と人権」は、弁護士として、政府を通さずに外交問題に積極的にとり組んでいる先生の講義でした。それまで自分は、国内の差別の問題を考えることも多かったのですが、日本の外交については深く知りませんでした。内容は、沖縄の基地問題や日韓、日中関係、日米外交などでした。

ディスカッションの中で刺激を受けたのは、同じ授業を受けていた社会人の方々です。すでに社会で経験を積まれたセカンドステージ大学の方々からは、それまでの経験や反省、学び直しなどについての発言があり、しかも、問題に対して実際にアクションに移している方もいました。ほかにも、留学生の自国の話や、その国と日本の関係についての意見など、毎回年代や国の違う人々と、テーマについてたくさんのディスカッションを行い、日本の外交と人権、社会について考えました。

しかし一方で、毎回学んだあとに「じゃあ、あなたは何をする?」と聞かれたとき、具体的に答えられない自分もいて、自分事としてどうアクションを起こしたらよいのか・・・。今も授業は続いているので、自身に問い続けている課題でもありますね。

ディスカッションの中で刺激を受けたのは、同じ授業を受けていた社会人の方々です。すでに社会で経験を積まれたセカンドステージ大学の方々からは、それまでの経験や反省、学び直しなどについての発言があり、しかも、問題に対して実際にアクションに移している方もいました。ほかにも、留学生の自国の話や、その国と日本の関係についての意見など、毎回年代や国の違う人々と、テーマについてたくさんのディスカッションを行い、日本の外交と人権、社会について考えました。

しかし一方で、毎回学んだあとに「じゃあ、あなたは何をする?」と聞かれたとき、具体的に答えられない自分もいて、自分事としてどうアクションを起こしたらよいのか・・・。今も授業は続いているので、自身に問い続けている課題でもありますね。

これからもジェンダーやセクシュアリティ、アイデンティティを追求していきたい

2年次でゼミを選ぶとき、自分のアイデンティティに関することもポイントでした。アイデンティティとコミュニケーション、文化、社会意識というキーワードを軸にした片上ゼミを選んだ理由は、母が外国籍で、在日外国人の話がとても身近だったこともあります。選挙権のない母に対して自分は日本国籍で、日本の特権的なものを持っているので、そこにアイデンティティの揺らぎを感じていました。ですからエスニシティ(血縁や先祖などの共通意識を持つ集団)に関するトピックにも興味がありました。

ゼミのテーマは「セクシュアリティを自分事にする」です。マジョリティの人は、自分のことを言葉にして伝えなくてもいいのですが、トランスジェンダーなどマイノリティの人々は、自分からそれを「カミングアウト」することを求められる社会があると思います。なぜマイノリティ側だけがそれをわざわざ言わなければいけないのでしょうか。ジェンダーの不均衡において、このマジョリティ特権を可視化し理解するには、自分のセクシュアリティの立場性を知ることが必要であると考えています。

すべての人が持つ、千差万別のアイデンティティ、セクシュアリティは何によって形作られるのか、アイデンティティを支える社会的承認はどのように構築されるのか。これらの問いを入り口に社会が形づくる私、私が形づくる社会への理解を深めたいと考えています。まだ模索中のテーマなので、これからもっと深めていきたいです。

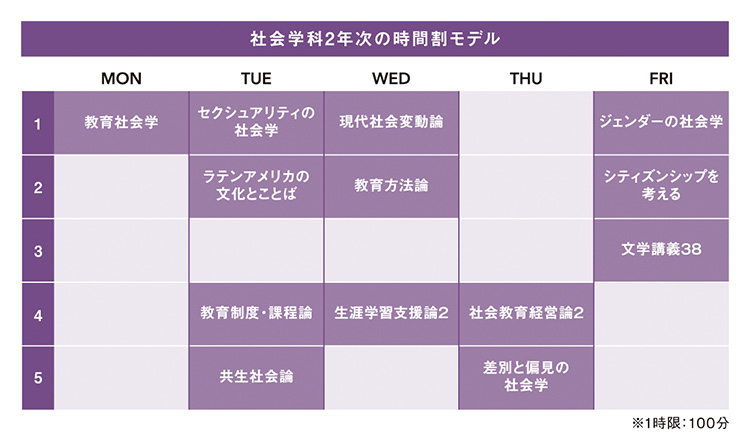

立教大学は学生の自主性を尊重してくれます。とくに社会学部は、自分の問題関心や興味にあった授業を自由に履修しやすいので、自分の学びや学校生活に、常に正直でいられます。マジョリティのあり方、自分のセクシュアリティとの向き合い方、人にとって「性」というテーマについてまだまだ分からないことが多く、自分のこれからの問いはまだ定まりません。

自分がジェンダーや差別を学びたいと思った原点は「私を理解してくれた先生」がいた、教育現場にあります。ですから私は教育にも関心があり、教職課程、社会教育主事課程の授業も受講しています。社会学に加えて教育に対しても多面的にアクセスすることができ、学生それぞれの学びをデザインできるのが、立教大学社会学部のよい点だと思います。

あと2年間、社会学と教育、そしてジェンダーやセクシュアリティをどのように組み合わせて私の学びにしていくのだろうかと今もワクワクしています。もう少し学問の中でもがいてみようと思っています。

ゼミのテーマは「セクシュアリティを自分事にする」です。マジョリティの人は、自分のことを言葉にして伝えなくてもいいのですが、トランスジェンダーなどマイノリティの人々は、自分からそれを「カミングアウト」することを求められる社会があると思います。なぜマイノリティ側だけがそれをわざわざ言わなければいけないのでしょうか。ジェンダーの不均衡において、このマジョリティ特権を可視化し理解するには、自分のセクシュアリティの立場性を知ることが必要であると考えています。

すべての人が持つ、千差万別のアイデンティティ、セクシュアリティは何によって形作られるのか、アイデンティティを支える社会的承認はどのように構築されるのか。これらの問いを入り口に社会が形づくる私、私が形づくる社会への理解を深めたいと考えています。まだ模索中のテーマなので、これからもっと深めていきたいです。

立教大学は学生の自主性を尊重してくれます。とくに社会学部は、自分の問題関心や興味にあった授業を自由に履修しやすいので、自分の学びや学校生活に、常に正直でいられます。マジョリティのあり方、自分のセクシュアリティとの向き合い方、人にとって「性」というテーマについてまだまだ分からないことが多く、自分のこれからの問いはまだ定まりません。

自分がジェンダーや差別を学びたいと思った原点は「私を理解してくれた先生」がいた、教育現場にあります。ですから私は教育にも関心があり、教職課程、社会教育主事課程の授業も受講しています。社会学に加えて教育に対しても多面的にアクセスすることができ、学生それぞれの学びをデザインできるのが、立教大学社会学部のよい点だと思います。

あと2年間、社会学と教育、そしてジェンダーやセクシュアリティをどのように組み合わせて私の学びにしていくのだろうかと今もワクワクしています。もう少し学問の中でもがいてみようと思っています。

私のお気に入り授業:人権思想の根源

ジェンダー、セクシュアリティ平等に関してや、包括的性教育や立場性、マジョリティ特権に関する内容で、当たり前を問い直し、自分と社会の関係、自身の特権性について改めて考えさせられました。私が大学にいる意味、私の学びに欠かせない考え方を教えてくれた、絶対に忘れることはできない講義です。

授業の内容と自分の興味関心を結びつけながらレポートをまとめることが好きなため、興味のある受けたい授業を優先して受講し、次に期末課題の評価方法が、筆記試験よりも、レポート評価のものを多く受講します。授業方法は、なるべくディスカッションがメインのものを選んでいます。