社会学部現代文化学科2年の内堀優光さんにインタビュー

現代文化学科 内堀優光

2025/04/15

在学生

OVERVIEW

社会学部現代文化学科2年の内堀優光さんに、立教大学での学びについて語っていただきました。

この2年間で、身近な事象を題材に社会学的想像力を養う

現代文化学科の4つの領域から「環境とエコロジー領域」に興味を持つ

立教大学は大都会の池袋にありながら、レンガ造りのキャンパスは緑に囲まれていて、とても落ち着いた環境が大きな魅力でした。私はもともと、いろいろなことに興味があるタイプなので衣食住、文化・映画・音楽など生活に身近なものから、地球環境問題・野生動物・SDGs・社会階層といった大きなテーマまで幅広く学びたいと考えていました。そのため社会学部の中では規模が大きく、さまざまな専門分野の先生方がそろい、多種多様な人々と出会いながら、自分に合った研究テーマを選んで専門性を高めていける、立教大学社会学部で学びたいと思いました。また、社会学部では、座学だけでなく実際に文化の発信地となる場へ赴いて学ぶフィールドワークが多い点にも惹かれました。

現代文化学科を選択した理由は、食文化・自然環境・芸術・多文化共生社会などに関する授業が充実している点です。現代文化学科には「価値とライフスタイル領域」「環境とエコロジー領域」「グローバル化とエスニシティ領域」「都市とコミュニティ領域」の4つの研究領域があります。私はその中でも「環境とエコロジー領域」に興味を持ち、「環境」「食」「動物」をキーワードにして、自らの研究につなげていきたいと思っています。自分は、美味しいものを食べることが好きですし、最近、犬を飼い始めたことも影響していますね。

現代文化学科を選択した理由は、食文化・自然環境・芸術・多文化共生社会などに関する授業が充実している点です。現代文化学科には「価値とライフスタイル領域」「環境とエコロジー領域」「グローバル化とエスニシティ領域」「都市とコミュニティ領域」の4つの研究領域があります。私はその中でも「環境とエコロジー領域」に興味を持ち、「環境」「食」「動物」をキーワードにして、自らの研究につなげていきたいと思っています。自分は、美味しいものを食べることが好きですし、最近、犬を飼い始めたことも影響していますね。

社会学者の概念を学んでから、物事を社会学的に考えることになった

1年次の必修科目「社会学原論1・2」は「社会学を学ぶこと」「物事を社会学的に考えること」が、どのようなことなのかを理解することができた授業でした。私を含め、社会学部に入学してくる学生は社会学という学問がどのようなものなのか、1年次の最初のころは、よく理解できていない人も多いのではないでしょうか。その疑問の答えは、この「社会学原論」を受講する中で見つけることができました。

社会学者の考え方や社会学で用いる概念は、初めは哲学のようで難しい内容だと感じていました。しかしどの概念も、私たちが日々生きている社会の中で起こっている現象を必ず例として挙げることができるので、概念と社会現象を結びつけて考えると理解しやすくなりました。

「社会学原論1・2」では「社会学」という比較的新しい学問を開拓してきたさまざまな社会学者の考え方や、彼らが社会現象をどのように説明したかを学びます。私はとくに、エミール・デュルケームが、一見個人的な問題に見える「自殺」を、社会問題だと考えた点が非常に印象に残っています。

デュルケームが「社会を構成する人々は日々変化し、それぞれが自由に行動しているにもかかわらず、毎年の自殺数はほぼ一定で、それぞれの社会に固有の自殺率が存在しているのは社会が人々の自殺に影響を及ぼしているからだ」と、指摘したことを知ったときはとても驚いたとともに納得しました。そして、この授業を通して「社会学的想像力(=個々人の生活を社会の全体構造と結びつける想像力)」を身につけることができ、社会学に対する基本姿勢を学ぶことができました。そしてこの社会学的想像力は、社会学に限らず、多くの学問において土台となる考え方で、他のいろいろな授業で役立つものでした。

社会学者の考え方や社会学で用いる概念は、初めは哲学のようで難しい内容だと感じていました。しかしどの概念も、私たちが日々生きている社会の中で起こっている現象を必ず例として挙げることができるので、概念と社会現象を結びつけて考えると理解しやすくなりました。

「社会学原論1・2」では「社会学」という比較的新しい学問を開拓してきたさまざまな社会学者の考え方や、彼らが社会現象をどのように説明したかを学びます。私はとくに、エミール・デュルケームが、一見個人的な問題に見える「自殺」を、社会問題だと考えた点が非常に印象に残っています。

デュルケームが「社会を構成する人々は日々変化し、それぞれが自由に行動しているにもかかわらず、毎年の自殺数はほぼ一定で、それぞれの社会に固有の自殺率が存在しているのは社会が人々の自殺に影響を及ぼしているからだ」と、指摘したことを知ったときはとても驚いたとともに納得しました。そして、この授業を通して「社会学的想像力(=個々人の生活を社会の全体構造と結びつける想像力)」を身につけることができ、社会学に対する基本姿勢を学ぶことができました。そしてこの社会学的想像力は、社会学に限らず、多くの学問において土台となる考え方で、他のいろいろな授業で役立つものでした。

ゼミで「地球環境」「野生動物」「食」「気候変動と経済」をキーワードにして研究

私たちの生活に必要不可欠な衣・食・住それぞれの文化の変遷について学ぶことができた2年次の「生活文化論」は、どれも身近な内容ばかりでした。私が興味のある食文化では、675年に、日本において天武天皇が「肉食禁止令」を発布していたことや、現在の世界の給食事情、近年話題に上がっている「食の砂漠」問題など、過去から未来に至る「食」にまつわる話を先生がしてくださり、とても印象に残っています。

また、毎回衣食住に関する多くの写真やCMを見るなど、過去のことであってもイメージしやすく、楽しみながら学ぶことができました。どれも身近な内容であるからこそ、より当事者意識をもって社会が直面する衣食住の問題について考える機会になりました。この授業を通しても社会学的想像力を養うことができ、「食」をとり巻く環境についての知識は、この先ゼミで研究する際にも役立つと思います。

2年次秋ごろゼミの選考を終え、3年次から所属する予定の大倉ゼミは「サステイナビリティ・スタディーズ」が研究テーマです。もう少し分かりやすく言うと「環境と経済の調和」です。環境問題についてのゼミではありますが、起業・農村部への移住・サプライチェーンの変革などといった人々の主体的、実践的な営みに焦点を当てて、持続可能な社会を築いていくための方法や課題について考えていく予定です。

その一環として、3年次の夏に広島県尾道市と周囲の島々で4泊5日のフィールドワークを行う、というのがこのゼミの活動の軸であり特徴です。フィールドワークでは複数のインタビュー先に手分けして伺い、社会課題に実際に関わっている方々の生の声を聞くことを通じてサステイナブルな社会を目指すために私たちがするべきことを考えていきます。ゼミ活動自体はまだ始まっていないですが、私はこのゼミで「地球環境」「野生動物」「食」「気候変動と経済」をキーワードにして研究し、最終報告書を刊行するという最終目標まで、たどり着きたいと考えています。

また、毎回衣食住に関する多くの写真やCMを見るなど、過去のことであってもイメージしやすく、楽しみながら学ぶことができました。どれも身近な内容であるからこそ、より当事者意識をもって社会が直面する衣食住の問題について考える機会になりました。この授業を通しても社会学的想像力を養うことができ、「食」をとり巻く環境についての知識は、この先ゼミで研究する際にも役立つと思います。

2年次秋ごろゼミの選考を終え、3年次から所属する予定の大倉ゼミは「サステイナビリティ・スタディーズ」が研究テーマです。もう少し分かりやすく言うと「環境と経済の調和」です。環境問題についてのゼミではありますが、起業・農村部への移住・サプライチェーンの変革などといった人々の主体的、実践的な営みに焦点を当てて、持続可能な社会を築いていくための方法や課題について考えていく予定です。

その一環として、3年次の夏に広島県尾道市と周囲の島々で4泊5日のフィールドワークを行う、というのがこのゼミの活動の軸であり特徴です。フィールドワークでは複数のインタビュー先に手分けして伺い、社会課題に実際に関わっている方々の生の声を聞くことを通じてサステイナブルな社会を目指すために私たちがするべきことを考えていきます。ゼミ活動自体はまだ始まっていないですが、私はこのゼミで「地球環境」「野生動物」「食」「気候変動と経済」をキーワードにして研究し、最終報告書を刊行するという最終目標まで、たどり着きたいと考えています。

コリアンタウン・新大久保とイタリア街・汐留を歩いたフィールドワーク

自分はやはりフィールドワークが好きですね。「都市空間における多文化な街・外国性を持つ街を歩く」というテーマの「フィールドスタディーズ」という授業がお気に入りです。自分の関心地域について文献調査や統計分析、フィールドワークを通じて調べていくというもので、先日はソウル出身の先生といっしょに、コリアンタウンとして有名な新大久保に実際に足を運びました。街が形成された背景などを事前に勉強をして行きましたが、普段は気にしない掲示板やチラシ、不動産の窓に貼られた在日外国人向けの物件案内など、街の隅々に目を向けてたくさんの写真をとりました。

新大久保のほかに、私の研究地域である汐留のイタリア街にも、先日調査に行ってきました。大教室で先生の話を聞く形式の授業とは違い、少人数で外へ出かけ、先生と積極的にコミュニケーションをとり、主体的に学ぶことができる点が「フィールドスタディーズ」のよいところだと思います。また、実際の「現場」を歩きながら、普段とは違った視点で街を眺めることで気づくことがたくさんありました。この授業で得た「気づき」の積み重ねが、物事を多角的に考える力を養うことにつながります。

また、自分は小学生のころからサッカーをやっており、リヴァプールFCというイングランドのプロサッカーチームが好きなこともあって、1年次の春休みには、初の海外旅行にも行きました。友人とリヴァプールを訪れて、現地のスタジアムで試合を観戦するためです。初海外で、日本とは異なる風景や文化を楽しみ、現地サポーターの熱気を肌で感じることができたので一生の思い出になりました。まとまった時間がとれる大学時代は海外旅行へ行く絶好のチャンスですし、海外旅行の計画を立てることを通じて学べることもたくさんあります。世界に触れることで、間違いなく視野が広がると思います。

立教大学社会学部は一人ひとりの知的好奇心を満たせる、柔軟なカリキュラムが組まれています。そして、さまざまな分野を専門とする教授陣がそろっているので、学びたいことを思う存分学ぶことができる、素晴らしい環境が整っていると思います。また、日々変化する池袋という街で4年間を過ごす中でいろいろな人と出会ったり、街の風景からふと何かに気がついたりすることもたくさんあります。充実した4年間にするため、残りの大学生活は悔いが残らないよう学び尽くし、楽しみ尽くしたいと思います。

新大久保のほかに、私の研究地域である汐留のイタリア街にも、先日調査に行ってきました。大教室で先生の話を聞く形式の授業とは違い、少人数で外へ出かけ、先生と積極的にコミュニケーションをとり、主体的に学ぶことができる点が「フィールドスタディーズ」のよいところだと思います。また、実際の「現場」を歩きながら、普段とは違った視点で街を眺めることで気づくことがたくさんありました。この授業で得た「気づき」の積み重ねが、物事を多角的に考える力を養うことにつながります。

また、自分は小学生のころからサッカーをやっており、リヴァプールFCというイングランドのプロサッカーチームが好きなこともあって、1年次の春休みには、初の海外旅行にも行きました。友人とリヴァプールを訪れて、現地のスタジアムで試合を観戦するためです。初海外で、日本とは異なる風景や文化を楽しみ、現地サポーターの熱気を肌で感じることができたので一生の思い出になりました。まとまった時間がとれる大学時代は海外旅行へ行く絶好のチャンスですし、海外旅行の計画を立てることを通じて学べることもたくさんあります。世界に触れることで、間違いなく視野が広がると思います。

立教大学社会学部は一人ひとりの知的好奇心を満たせる、柔軟なカリキュラムが組まれています。そして、さまざまな分野を専門とする教授陣がそろっているので、学びたいことを思う存分学ぶことができる、素晴らしい環境が整っていると思います。また、日々変化する池袋という街で4年間を過ごす中でいろいろな人と出会ったり、街の風景からふと何かに気がついたりすることもたくさんあります。充実した4年間にするため、残りの大学生活は悔いが残らないよう学び尽くし、楽しみ尽くしたいと思います。

私のお気に入り授業:フィールドスタディーズ

「都市空間における多文化な街・外国性を持つ街を歩く」というテーマの演習でした。コリアンタウンとして有名な新大久保や、イタリア街と呼ばれる汐留に出かけ歴史的背景を考えながら調査しました。実際の「現場」を歩きながら、普段とは違った視点で街を眺めて得た「気づき」の積み重ねは、物事を多角的に考える力を養うことにつながると感じています。

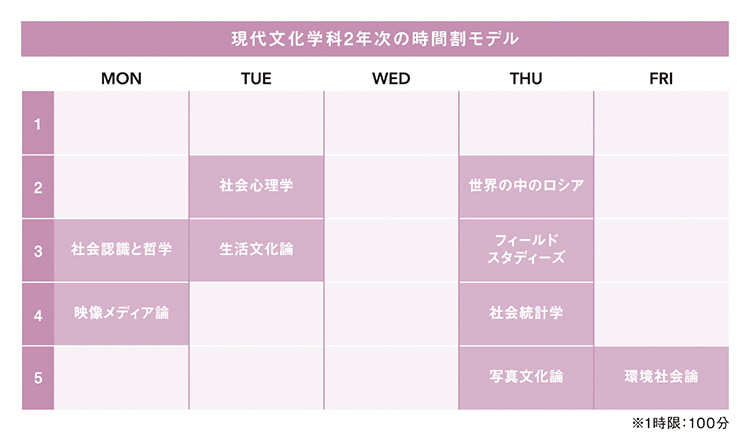

意識した点としては、レポートで評価される科目とテストで評価される科目のバランスです。この学期は必修科目がなくなるので自分の興味がある授業を中心に時間割を組めました。また、社会調査士の資格を取得する可能性も視野に入れて「社会統計学」と「フィールドスタディーズ」を履修しました。