社会学部現代文化学科3年の荒澤希音さんにインタビュー

現代文化学科 荒澤希音

2025/04/16

在学生

OVERVIEW

社会学部現代文化学科3年の荒澤希音さんに、立教大学での学びについて語っていただきました。

社会学部だからこそ、幅広い分野から目標を定めることができた

入り口は、高校時代に聞いた環境活動家の講演会

高校時代、環境活動家の方の講演会が開催され「環境問題の現状」と「その問題に対して私たちは何ができるのか」について、強く考えるきっかけとなりました。そのころ、受験勉強真っ只中だったため、その講演会を聞いて湧いた興味と強い印象で、社会学部を志望しました。大学で環境問題について知識を蓄え、自分たちに何ができるのかを明らかにしたいと思いました。

実際に、立教大学のパンフレットを見て興味を抱いた学科は「現代文化学科」でした。幅広く社会について知識や考えを深めるこの学部、学科なら、4年間という充分な時間の中で、飽きずに自分の興味を広げ続けていけそうだと思いました。「学べる範囲の広さ」がポイントでした。

1年次は必修科目に加えて、シラバスをじっくり見て検討し、授業を履修していきました。中でも自分がやりたかった「環境社会論」は印象に残っています。その主な理由は、期末レポートの書き方をよくわからないまま提出し、成績がよくなかったからです。まじめにとり組んだつもりでしたが、そのときは「正しく読みやすいレポートの書き方」について、何も理解していませんでした。

そこで、レポートの書き方を見直そうと、立教大学のサイト内にある「Master of Writing」を確認するようになり、スキルが向上しました。3年次になった今でも、レポートを書く際には必ず最初にこのサイトに目を通し、正しく読みやすいレポート作成を心がけています。

実際に、立教大学のパンフレットを見て興味を抱いた学科は「現代文化学科」でした。幅広く社会について知識や考えを深めるこの学部、学科なら、4年間という充分な時間の中で、飽きずに自分の興味を広げ続けていけそうだと思いました。「学べる範囲の広さ」がポイントでした。

1年次は必修科目に加えて、シラバスをじっくり見て検討し、授業を履修していきました。中でも自分がやりたかった「環境社会論」は印象に残っています。その主な理由は、期末レポートの書き方をよくわからないまま提出し、成績がよくなかったからです。まじめにとり組んだつもりでしたが、そのときは「正しく読みやすいレポートの書き方」について、何も理解していませんでした。

そこで、レポートの書き方を見直そうと、立教大学のサイト内にある「Master of Writing」を確認するようになり、スキルが向上しました。3年次になった今でも、レポートを書く際には必ず最初にこのサイトに目を通し、正しく読みやすいレポート作成を心がけています。

環境問題から派生する地域との関係性を知った「環境と文化」

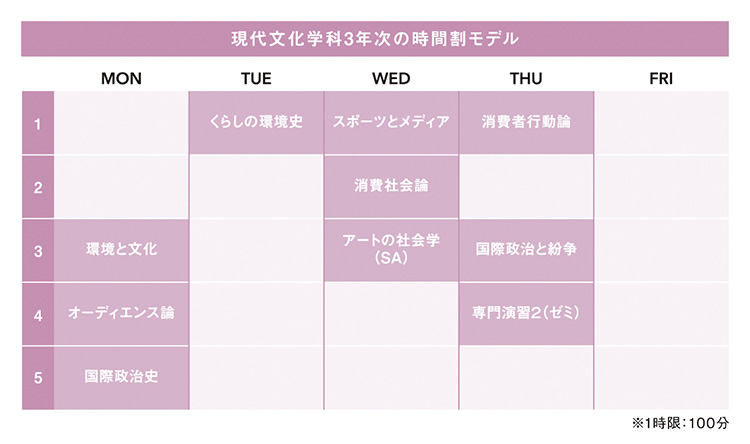

2年次は、国際的な内容の授業を多く履修しました。3年次で印象に残っているのは、日本の環境政策について学べた「環境と文化」です。ゲストスピーカーの講義回が魅力的でした。NPO団体が行っている、山村の当たり前の暮らしを、都会出身の子どもたちに向けて教材としてまとめて紹介する教育活動の話、北海道釧路湿原流域のタンチョウ保護政策のとり組みを巡る地元民と行政のすれ違いなど、どの話も自分の興味関心に非常に近いものでした。

そこで得られた詳細な知識は、環境問題だけではなく、それと関連づいた地域のまた別の課題があることに気づくことができ、自分の考えが広がる助けになったと感じています。現在私は、ゼミや自身の生活を通して、田舎を中心とした「まちづくり」にも目が向くようになりました。

そこで得られた詳細な知識は、環境問題だけではなく、それと関連づいた地域のまた別の課題があることに気づくことができ、自分の考えが広がる助けになったと感じています。現在私は、ゼミや自身の生活を通して、田舎を中心とした「まちづくり」にも目が向くようになりました。

将来の移住計画と、忘れられない語学留学

私には、祖父母や親戚が住む第2の故郷があります。香川県の離島・直島です。今は、瀬戸内国際芸術祭などアートで知られる観光地になりました。しかし、実際には島内の子どもの数は減り、以前とは島の様子が変わってきました。そこで私は将来、直島に移住し、島の子どもたちを増やしたい、島で何かをしたいという漠然とした目標を持つようになりました。

そのようなことを考えていた2年次。「アート・現代文化・コミュニティ」について研究を行う、小泉ゼミに出会いました。内容が自分の興味と合致したこともありましたが、ゼミの紹介文や先生のコメント、説明会に非常に熱量を感じたことがこのゼミを選んだ理由でした。自分は「常に何かに対して全力でがんばる」ことを信条としており、1年次の必修科目についていくだけで必死だったころに比べて、2年次には余裕が出てきたこともあり、このゼミで研究に打ち込みたいと思いました。

ゼミの内容は、文献講読を通してゼミ生同士で質疑応答や議論を行っています。それに加えて、フィールドワークや合宿もあり、多様な場所・人・作品などから自分の興味関心を広げることができるきっかけがたくさんあります。卒論の具体的なテーマは未定ですが、瀬戸内の島々をフィールドにして、町の現状や観光と島の基幹産業、島民の生活などをベースに、リサーチクエスチョンを立てたいと思っています。

私の大学生活の、もうひとつの軸が英語です。受験勉強のときに英語の勉強がとても好きになったこともあり、2年次には英語の授業を多くとりました。大学卒業時には英会話をマスターしたいという目標を持っていたので、私は思い切って3年生の秋学期を休学し、フィリピンのセブ島に3カ月間、語学留学に行ってきました。この体験は、本当に価値のあるものでした。

多くのアジア圏の人々が性別・年齢・宗教や仕事に関わらずひとつの学校に集まり、3人部屋の寮で生活を共にしました。1日10コマの授業をこなし、卒業のセレモニーでは日本代表でスピーチを披露して帰ってきました。本気で英会話にとり組み3カ月間やり遂げた今、再度、4年生の春学期も休学し、今度は直島で生活をしようと思っています。

そのようなことを考えていた2年次。「アート・現代文化・コミュニティ」について研究を行う、小泉ゼミに出会いました。内容が自分の興味と合致したこともありましたが、ゼミの紹介文や先生のコメント、説明会に非常に熱量を感じたことがこのゼミを選んだ理由でした。自分は「常に何かに対して全力でがんばる」ことを信条としており、1年次の必修科目についていくだけで必死だったころに比べて、2年次には余裕が出てきたこともあり、このゼミで研究に打ち込みたいと思いました。

ゼミの内容は、文献講読を通してゼミ生同士で質疑応答や議論を行っています。それに加えて、フィールドワークや合宿もあり、多様な場所・人・作品などから自分の興味関心を広げることができるきっかけがたくさんあります。卒論の具体的なテーマは未定ですが、瀬戸内の島々をフィールドにして、町の現状や観光と島の基幹産業、島民の生活などをベースに、リサーチクエスチョンを立てたいと思っています。

私の大学生活の、もうひとつの軸が英語です。受験勉強のときに英語の勉強がとても好きになったこともあり、2年次には英語の授業を多くとりました。大学卒業時には英会話をマスターしたいという目標を持っていたので、私は思い切って3年生の秋学期を休学し、フィリピンのセブ島に3カ月間、語学留学に行ってきました。この体験は、本当に価値のあるものでした。

多くのアジア圏の人々が性別・年齢・宗教や仕事に関わらずひとつの学校に集まり、3人部屋の寮で生活を共にしました。1日10コマの授業をこなし、卒業のセレモニーでは日本代表でスピーチを披露して帰ってきました。本気で英会話にとり組み3カ月間やり遂げた今、再度、4年生の春学期も休学し、今度は直島で生活をしようと思っています。

2度目の休学で離島生活を体験し、卒論や将来に活かしたい

休学期間には、ゼミの研究テーマでもある「直島のまちづくり」に関して行動を起こそうと考えています。今年、新たに美術館がオープンすることもあり、1~2カ月間、島に住みながらフィールドワークをするのが今のところの予定です。島の役場で働き、2025年瀬戸内国際芸術祭開催に向けて動いている親戚や島民・観光客を含め、いろいろな視点に注目して、卒論のリサーチクエスチョンを設定すること。また、将来島民のため、島の活性化のために自分に何ができるかを明らかにしようと考えています。

自分のまわりには、ポジティブに休学を選ぶ友人が多く、自分の学びたいこと、学生のうちにやりたいことを成し遂げようと行動しています。休学を選ばずとも、自分の意志を持ち、今や将来を真剣に考えている友人は、私の大学生活に強く影響を与えてきました。

立教大学社会学部に入学して、いちばんの財産は「先生・友人との出会い」です。私にとって友人は、大学生活にかかせない存在であり、留学やさまざまな挑戦、休学を選択するきっかけをくれました。たくさんの先生方との出会いもまた、この大学を選んでよかったと思う点です。各授業では、専門的な知識だけでなく、先生方のこれまでの経験や考え方などをじっくり聞くことができ、それらの話はとても貴重なものでした。

将来の希望業界についてはまだはっきり決まってはいません。いつか、祖父母の住む島に移住し、その島に住む人々・環境を活性化させる活動をしたいという夢はありますが、一度企業に就職し、社会で経験を積むことも大切だと考えています。また留学に行き、世界の人々と親しくなり、海外で生活することにも魅力を感じています。海外での生活や面白い出会いが恋しくなったころに、留学でも仕事でも海外に住む挑戦もできたらいいなと思っています。

「社会学部って、何を学ぶの?」とよく聞かれます。分野が広いからこそ、興味のあることをたくさん勉強し、体験をしてから、それを狭めていくことができました。多様な分野について学べる学部だからこその恩恵を受けられました。何かを学びたい、そして大学生のうちに新な挑戦をしたいという前向きな気持ちを持つ限り、残りの大学生活も必ず満足できるものになると信じています。

自分のまわりには、ポジティブに休学を選ぶ友人が多く、自分の学びたいこと、学生のうちにやりたいことを成し遂げようと行動しています。休学を選ばずとも、自分の意志を持ち、今や将来を真剣に考えている友人は、私の大学生活に強く影響を与えてきました。

立教大学社会学部に入学して、いちばんの財産は「先生・友人との出会い」です。私にとって友人は、大学生活にかかせない存在であり、留学やさまざまな挑戦、休学を選択するきっかけをくれました。たくさんの先生方との出会いもまた、この大学を選んでよかったと思う点です。各授業では、専門的な知識だけでなく、先生方のこれまでの経験や考え方などをじっくり聞くことができ、それらの話はとても貴重なものでした。

将来の希望業界についてはまだはっきり決まってはいません。いつか、祖父母の住む島に移住し、その島に住む人々・環境を活性化させる活動をしたいという夢はありますが、一度企業に就職し、社会で経験を積むことも大切だと考えています。また留学に行き、世界の人々と親しくなり、海外で生活することにも魅力を感じています。海外での生活や面白い出会いが恋しくなったころに、留学でも仕事でも海外に住む挑戦もできたらいいなと思っています。

「社会学部って、何を学ぶの?」とよく聞かれます。分野が広いからこそ、興味のあることをたくさん勉強し、体験をしてから、それを狭めていくことができました。多様な分野について学べる学部だからこその恩恵を受けられました。何かを学びたい、そして大学生のうちに新な挑戦をしたいという前向きな気持ちを持つ限り、残りの大学生活も必ず満足できるものになると信じています。

私のお気に入り授業:専門演習2(ゼミ)

自分の興味に熱心なゼミ生が多く「最近こんなことに興味がある」「これを研究したい!」などの会話にとても刺激をもらい、私の勉強するモチベーションにもなっています。社会学部の講義は大教室での形態がメインなので、少人数で発表、質疑応答、ディスカッションができるゼミの時間はとても貴重です。

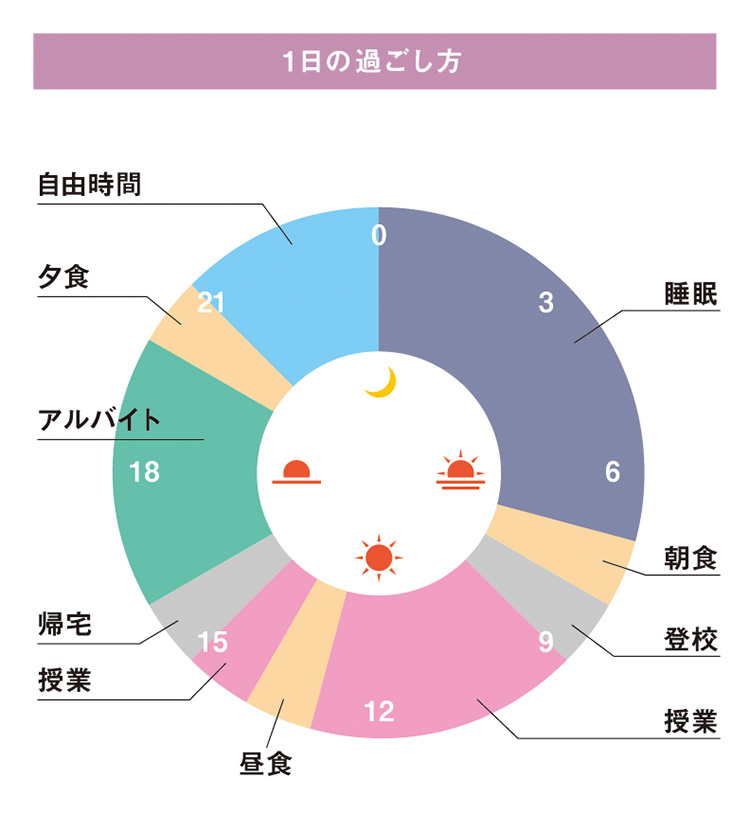

1~2限を履修して、朝から勉強する生活スタイルが自分には合っていますね。私なりのポイントは、友人と授業を合わせ過ぎないことです。まずは、自分の理想の生活スタイルを目指し、興味のある授業をいちばんに考えます。とり組むのは自分自身なので、履修に際しては自分軸を何よりも重視しています。