社会学部メディア社会学科3年の松井浩平さんにインタビュー

メディア社会学科 松井浩平

2025/04/18

在学生

OVERVIEW

社会学部メディア社会学科3年の松井浩平さんに、立教大学での学びについて語っていただきました。

日常の不思議を紐解く、社会学の楽しさを知ることができた

すんなり理解できた「社会学原論」と調査の基礎を学んだ「社会調査法1」

大学を選ぶにあたり、先輩から「社会学部は、入学後に自分で学びたいことを選ぶことができる」と聞き、学問としての幅が広く、興味のある分野を見つけて掘り下げることができる社会学部は自分に向いているのではないかと思いました。また自分は6歳からサッカーを始め、中学高校と続けてきたので、好きなサッカーを大学でも継続することは決めていました。

メディア社会学科を選んだのは、中高生時代に写真部にも所属していたことがあり、個人的にカメラ・写真への興味があったからです。父の実家が電気屋で、自宅にカメラがたくさんあったことが影響していますね。カメラや写真をきっかけに、メディアが発表・報道する過程においてモノ・コトがどのように表現されているかを学びたいと考えました。「メディア」というなじみのある言葉から、学科についてイメージがしやすかったこともあります。

1年次では、社会学がどのような学問なのか、はっきりとはしていませんでしたが「社会学原論」は、身近な日常を切りとる学問、という感じで、意外とすんなりと抵抗なく理解することができました。例えば、親の所得が子に影響するのはなぜか、日本においてなぜ自殺者が多いのかなどを学問としてつき詰められることが新鮮でした。

また1年次の「社会調査法1」は質的調査、量的調査をはじめ「調査」と呼ばれるものの基礎的内容です。それまで耳にしてきたような国勢調査や世論調査などに関連して、アンケートの質問作成、統計のとりかた、レポートの書き方など基本を習得することができました。実は高校3年生のときに卒業論文の提出があったので、2万4千字のレポートを書いており、そこで統計資料を使う機会はありました。その卒論のテーマは「食料サプライチェーンについて」で、冷凍食品流通の効率化を扱いました。大学で「社会調査法」の統計のとり方や、公平な質問とは何かなどの専門知識を学ぶにつれ、高校のときの卒論の内容はあれで大丈夫だったのか?と思ってしまいましたね(笑)。1年次に身につけたレポートを書くスキルは、その後も大きく役に立ったと感じていますし、この授業のおかげでニュースを見ることが楽しくなったのを覚えています。

メディア社会学科を選んだのは、中高生時代に写真部にも所属していたことがあり、個人的にカメラ・写真への興味があったからです。父の実家が電気屋で、自宅にカメラがたくさんあったことが影響していますね。カメラや写真をきっかけに、メディアが発表・報道する過程においてモノ・コトがどのように表現されているかを学びたいと考えました。「メディア」というなじみのある言葉から、学科についてイメージがしやすかったこともあります。

1年次では、社会学がどのような学問なのか、はっきりとはしていませんでしたが「社会学原論」は、身近な日常を切りとる学問、という感じで、意外とすんなりと抵抗なく理解することができました。例えば、親の所得が子に影響するのはなぜか、日本においてなぜ自殺者が多いのかなどを学問としてつき詰められることが新鮮でした。

また1年次の「社会調査法1」は質的調査、量的調査をはじめ「調査」と呼ばれるものの基礎的内容です。それまで耳にしてきたような国勢調査や世論調査などに関連して、アンケートの質問作成、統計のとりかた、レポートの書き方など基本を習得することができました。実は高校3年生のときに卒業論文の提出があったので、2万4千字のレポートを書いており、そこで統計資料を使う機会はありました。その卒論のテーマは「食料サプライチェーンについて」で、冷凍食品流通の効率化を扱いました。大学で「社会調査法」の統計のとり方や、公平な質問とは何かなどの専門知識を学ぶにつれ、高校のときの卒論の内容はあれで大丈夫だったのか?と思ってしまいましたね(笑)。1年次に身につけたレポートを書くスキルは、その後も大きく役に立ったと感じていますし、この授業のおかげでニュースを見ることが楽しくなったのを覚えています。

「アイデンティティ論」で自己を客観視する

2年次の「アイデンティティ論」は「社会と自分」や「自己同一性」など、私が好きな哲学に近い内容で、宇宙やオカルトなど壮大な話にも興味がある私にとってはお気に入りの授業でした。この時期、自分はとくに本を多く読んでいたのですが、なぜ本を読むのか、なぜその時間が好きなのか理由がわかりました。人と関わっていない時間は、自分の感情に素直になれるし、自分と向き合う時間が好きなのだと分かりました。普段は部活やバイトで忙しく、家にいる時間少ないこともあると思います。客観的に自分を見ると、ひとりが好きなのですね(笑)。この授業を受けてから、集団の中での自分、自分の存在観測などについてよく考え、あらゆる生活場面を客観的に見るようになり、人間観察が好きになりました。

卒論は、埼玉のクルド人を多文化共生の視点で調査・研究したい

2年次に選んだ林ゼミのテーマは「ジェンダーやエスニシティについて」。自分は集団行動や集団意識をとり扱う、エスニシティのほうに興味がありました。個人的に、以前からアイヌや琉球民族など部族が気になっていたからです。

今、卒論にとり組もうとしているところです。テーマはまだ仮ですが「埼玉のクルド人:文化的アイデンティティと社会統合の挑戦」です。埼玉在住のクルド人を研究対象に、文化的アイデンティティを持つマイノリティの人々がマジョリティの社会にどのように統合しているのか、また、今後どういったことが多文化共生の過程で必要なのかについて見ていこうと思っています。

きっかけは他大学のゼミ活動に参加したことです。ちょうどクルド人を調べようとしていたタイミングで、友人が埼玉のクルド人15人ほどを呼ぶゼミ活動に誘ってくれました。実際にお会いしてみると、とてもいい人たちで、一人ひとりを見たら日本人と何も変わらないことに気づけました。マスコミやSNSで、埼玉のクルド人がひどいとり上げ方をしているのでイメージがよくないですが、彼らは日本人と属性が似ているところがあり、悪い言い方をすると〝群れる〟ところを表面的に見ているのではと、容易に想像がつきました。

別の日、トルコに行った友人の家族の話を聞いたのですが、日本人がマイノリティとしてトルコ社会に入ったとき、日本人も差別をされたと。結局、逆の立場になったら日本人が差別をされるし、そういう仕方なさも感じましたね。これから卒論まで時間があるので、中身をもっと深めていこうと思っています。林先生からは「現在進行形で起こっていることなので、可能な限りいろいろな場へ足を運んで話を聞いてください」とアドバイスをいただきました。

今、卒論にとり組もうとしているところです。テーマはまだ仮ですが「埼玉のクルド人:文化的アイデンティティと社会統合の挑戦」です。埼玉在住のクルド人を研究対象に、文化的アイデンティティを持つマイノリティの人々がマジョリティの社会にどのように統合しているのか、また、今後どういったことが多文化共生の過程で必要なのかについて見ていこうと思っています。

きっかけは他大学のゼミ活動に参加したことです。ちょうどクルド人を調べようとしていたタイミングで、友人が埼玉のクルド人15人ほどを呼ぶゼミ活動に誘ってくれました。実際にお会いしてみると、とてもいい人たちで、一人ひとりを見たら日本人と何も変わらないことに気づけました。マスコミやSNSで、埼玉のクルド人がひどいとり上げ方をしているのでイメージがよくないですが、彼らは日本人と属性が似ているところがあり、悪い言い方をすると〝群れる〟ところを表面的に見ているのではと、容易に想像がつきました。

別の日、トルコに行った友人の家族の話を聞いたのですが、日本人がマイノリティとしてトルコ社会に入ったとき、日本人も差別をされたと。結局、逆の立場になったら日本人が差別をされるし、そういう仕方なさも感じましたね。これから卒論まで時間があるので、中身をもっと深めていこうと思っています。林先生からは「現在進行形で起こっていることなので、可能な限りいろいろな場へ足を運んで話を聞いてください」とアドバイスをいただきました。

1枚の写真から社会や文化を読み解くおもしろさ

3年次の「写真文化論」は、写真好きの私にとってピッタリの授業でした。といっても、写真を撮る技術を学ぶのではなく、写真と社会学がつながる瞬間を体験しました。

先生は、一般企業を退職してフリーのカメラマンになった方で、その先生がライフワークとして、高速道路を下から見上げた写真をさまざまな場所で撮影されていました。1枚を例にあげると、高速道路が上に走っている日本橋です。日本橋という江戸幕府開府と同時に完成した歴史的建造物の上に、高速道路が走っているのは景観が悪いからと、高速道路をずらそうとする動きがあるようです。しかし、先生は客観的に見たときに、日本橋のさらに下には川があり、その下には地下鉄があって上に高速道路がある。歴史的交通網のミルフィーユ状態がそこには存在している。だから、このままでよいと思うと言い切っていました。

1枚の写真を客観的に、そのような見方ができることに衝撃を受けました。「人間は目でみると必要ないと思う情報を省いてしまう」「目で見て気づけないことに、写真だと気づくことができる」と、先生はいつもおっしゃっていて、確かにその通りだなと思いました。

社会学全般にいえることですが「社会に目を向ける」この視点は、「写真文化論」を通しても培うことができました。この授業では、景色を観察し社会と結びつけることの楽しさ、魅力を存分に味わえました。

立教大学で学んでよかったことは、自分のことを客観的に知ることができたこと。そして、日常の不思議を紐解く楽しさを知ったことです。少人数授業やディスカッション授業が充実していることもあり、学んだ内容をインプットするだけではなく、アウトプットすることでより幅と深みのある学びができました。努力できる環境はもちろんですが、ゼロから挑戦することを応援してくれる環境があります。

社会学部で3年間を過ごし、卒業が近づいたことで就職を含め自分のこれからを考える機会が増えました。まずは、自分がどのような人生を送りたいのか、今後どのように社会に貢献したいのかをよく考えたいと思います。そして、人生における自分の軸をより具体的に定めていきたいですね。4年生が最後の学生生活でもあるので、学びの面においてさらに多くのことに挑戦して新たな経験・発見をしたいと思っています。

それとは別に、入学当初から4年間サッカーに向き合って終わろうと考えていたので、あと1年、部活をやり遂げて引退したいと思います。私にとってサッカーは人生の一部になっていて、感動と衝撃を与えてくれていることは確かです。関東2部リーグ昇格を目指して頑張ります。

先生は、一般企業を退職してフリーのカメラマンになった方で、その先生がライフワークとして、高速道路を下から見上げた写真をさまざまな場所で撮影されていました。1枚を例にあげると、高速道路が上に走っている日本橋です。日本橋という江戸幕府開府と同時に完成した歴史的建造物の上に、高速道路が走っているのは景観が悪いからと、高速道路をずらそうとする動きがあるようです。しかし、先生は客観的に見たときに、日本橋のさらに下には川があり、その下には地下鉄があって上に高速道路がある。歴史的交通網のミルフィーユ状態がそこには存在している。だから、このままでよいと思うと言い切っていました。

1枚の写真を客観的に、そのような見方ができることに衝撃を受けました。「人間は目でみると必要ないと思う情報を省いてしまう」「目で見て気づけないことに、写真だと気づくことができる」と、先生はいつもおっしゃっていて、確かにその通りだなと思いました。

社会学全般にいえることですが「社会に目を向ける」この視点は、「写真文化論」を通しても培うことができました。この授業では、景色を観察し社会と結びつけることの楽しさ、魅力を存分に味わえました。

立教大学で学んでよかったことは、自分のことを客観的に知ることができたこと。そして、日常の不思議を紐解く楽しさを知ったことです。少人数授業やディスカッション授業が充実していることもあり、学んだ内容をインプットするだけではなく、アウトプットすることでより幅と深みのある学びができました。努力できる環境はもちろんですが、ゼロから挑戦することを応援してくれる環境があります。

社会学部で3年間を過ごし、卒業が近づいたことで就職を含め自分のこれからを考える機会が増えました。まずは、自分がどのような人生を送りたいのか、今後どのように社会に貢献したいのかをよく考えたいと思います。そして、人生における自分の軸をより具体的に定めていきたいですね。4年生が最後の学生生活でもあるので、学びの面においてさらに多くのことに挑戦して新たな経験・発見をしたいと思っています。

それとは別に、入学当初から4年間サッカーに向き合って終わろうと考えていたので、あと1年、部活をやり遂げて引退したいと思います。私にとってサッカーは人生の一部になっていて、感動と衝撃を与えてくれていることは確かです。関東2部リーグ昇格を目指して頑張ります。

私のお気に入り授業:都市コミュニティ論

地域コミュニティについて学ぶ授業で、私たちの生活する地域を具体的な例としてとり上げ、町内会の機能を昔にさかのぼって学んだり、自治組織の役割などを学習します。例として挙げられた町が、自分が生まれてからずっと住んでいるエリア内だったので、とても身近に感じ興味深い授業でした。

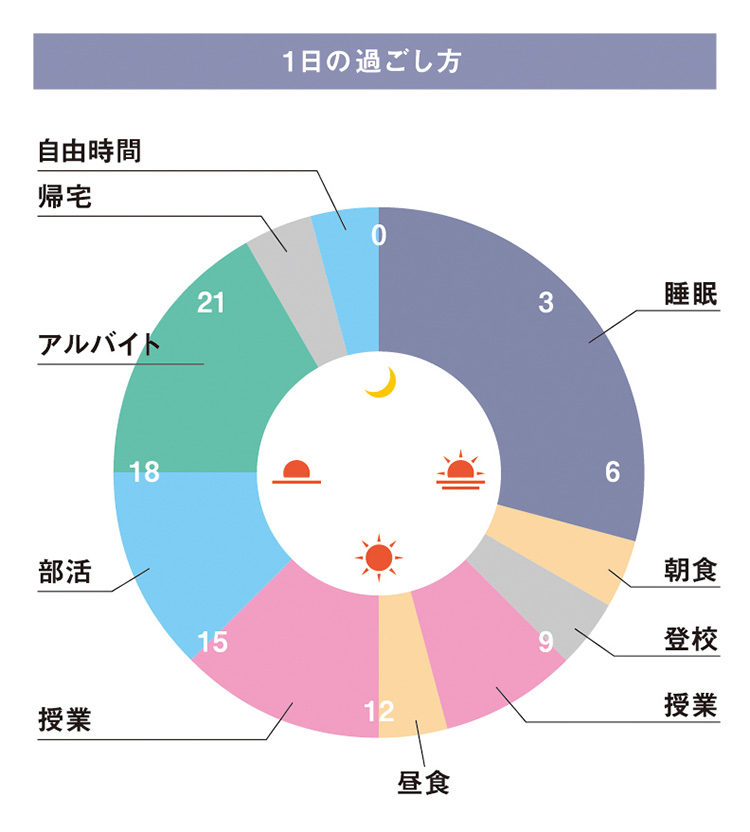

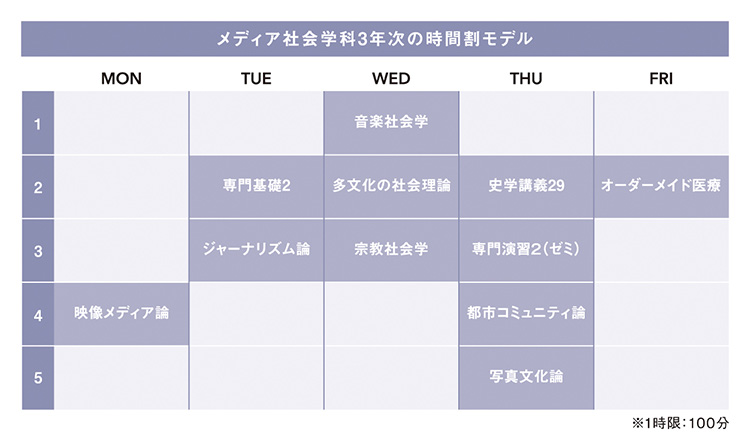

部活動が月曜以外、週6日あります。火・水曜は3限まで、木曜は5限まで授業を入れ、そのあと新座キャンパスへ練習に向かいます。部活への移動をスムーズに、かつ無駄のないように授業を組んでいます。練習時間は平日2時間、土・日曜は一日いっぱいサッカーをやることが多いですね。